Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les grands monuments qui racontent le mieux la Provence, mais les détails modestes de son architecture vernaculaire.

- Une fenêtre murée, l’orientation d’un mas ou l’épaisseur d’un mur en disent plus sur l’histoire sociale et économique que n’importe quel palais.

- L’architecture provençale est un palimpseste où chaque époque, de Rome au XXIe siècle, a laissé des traces visibles qu’il faut apprendre à superposer.

Recommandation : Pour vraiment comprendre la Provence, ne vous contentez pas de regarder les pierres, apprenez à les lire comme un livre d’histoire à ciel ouvert.

Imaginez-vous flânant dans une ruelle de Gordes ou d’un village du Luberon. Les murs ocres, les toits de tuiles patinés par le soleil, tout semble respirer une histoire millénaire. Pourtant, face à cette beauté, une question subsiste souvent : que racontent vraiment ces pierres ? On se contente d’admirer une « vieille maison », sans en comprendre le langage. Les guides touristiques nous orientent vers les arènes romaines ou le Palais des Papes, nous faisant passer à côté de l’essentiel.

Car la véritable âme de la Provence ne réside pas uniquement dans ses monuments spectaculaires. Elle se niche dans l’humilité d’un mur, dans la cicatrice d’une fenêtre condamnée, dans l’agencement d’un mas face au Mistral. Ces détails, en apparence anodins, sont les véritables archives de la vie quotidienne, des contraintes économiques et des hiérarchies sociales qui ont façonné la région. Ils forment un palimpseste architectural, une superposition d’époques où l’impôt sur les portes et fenêtres a autant marqué la pierre que les légions romaines.

Mais si la clé n’était pas de chercher le spectaculaire, mais de savoir déchiffrer l’ordinaire ? Cet article vous propose une nouvelle grille de lecture. En agissant comme un guide-conférencier privé, nous allons vous donner les clés pour rendre les pierres intelligentes. Vous apprendrez à lire une façade comme une page d’histoire, à distinguer un habitat de paysan d’une résidence de bourgeois, et à voir au-delà de la carte postale pour toucher du doigt la micro-histoire bâtie de la Provence.

Ce guide est structuré comme un voyage à travers les différentes couches de l’histoire architecturale provençale. Des fondations romaines aux audaces contemporaines, nous allons décrypter ensemble les secrets que les murs ont à nous dire, pour que votre prochaine balade se transforme en une passionnante enquête historique.

Sommaire : Déchiffrer le langage secret de l’architecture provençale

- L’empreinte de Rome : comment l’héritage antique a façonné les villes de Provence jusqu’à aujourd’hui

- La Provence des chevaliers et des papes : un voyage dans le temps au cœur du Moyen Âge

- Palais, forteresse, refuge : les trois types de châteaux médiévaux provençaux et comment les reconnaître

- Les murs ont une histoire : décrypter les secrets des villages provençaux en lisant leurs façades

- Mas, bastide ou cabanon : ce que votre maison provençale dit de vous (et de l’histoire)

- L’œil de l’expert : le guide visuel pour reconnaître les styles architecturaux en Provence

- L’erreur du monumentalisme : pourquoi le vrai trésor architectural de Provence se cache dans les détails

- Le mythe du « tout-romain » : découvrez le patrimoine architectural des 20ème et 21ème siècles

L’empreinte de Rome : comment l’héritage antique a façonné les villes de Provence jusqu’à aujourd’hui

L’histoire architecturale de la Provence commence avec une structure souvent invisible mais fondamentale : celle laissée par Rome. Bien avant les remparts médiévaux ou les bastides élégantes, l’urbanisme romain a dessiné le squelette de nombreuses cités. L’organisation en damier, ou « cadastre », imposée par les arpenteurs romains le long de grands axes comme la Via Domitia (dès 120 av. J.-C.), n’est pas qu’un lointain souvenir. Elle dicte encore aujourd’hui le tracé des rues et les limites de parcelles dans le cœur de villes comme Orange. Cette planification rigoureuse a eu une telle longévité qu’elle a influencé les délimitations de propriétés jusqu’à la rédaction du Code Civil français, démontrant une permanence exceptionnelle de près de deux millénaires.

Mais l’héritage romain est aussi visible à l’œil nu, pour qui sait où regarder. Il ne s’agit pas seulement des arènes monumentales d’Arles ou du théâtre d’Orange. C’est dans le réemploi des matériaux que l’empreinte romaine est la plus fascinante. Après la chute de l’Empire, les temples, thermes et villas sont devenus des carrières à ciel ouvert. Les bâtisseurs du Moyen Âge, pragmatiques, ont intégré ces pierres nobles dans leurs nouvelles constructions, notamment les églises. Une colonne corinthienne soutenant une voûte romane, un fragment d’inscription latine servant de linteau, ou un chapiteau antique couronnant un pilier médiéval sont autant de témoignages de ce palimpseste architectural où le sacré païen est littéralement absorbé par le sacré chrétien.

Cette pratique du réemploi n’était pas un simple pillage, mais une forme de continuité et de légitimation. En intégrant des éléments de la prestigieuse civilisation romaine, les nouvelles puissances affirmaient leur filiation et leur pouvoir. Apprendre à repérer ces « pierres voyageuses » transforme la visite d’une simple église de village en une chasse au trésor historique.

La Provence des chevaliers et des papes : un voyage dans le temps au cœur du Moyen Âge

Après Rome, le Moyen Âge impose une nouvelle lecture du paysage provençal. Cette période, loin d’être homogène, est marquée par une double influence : le pouvoir militaire des comtes et seigneurs locaux, et le pouvoir spirituel et temporel des papes installés en Avignon au XIVe siècle. Cette dualité a profondément sculpté l’architecture, oscillant entre la nécessité de se défendre et le désir d’afficher sa puissance.

L’architecture de cette époque est avant tout une réponse à l’insécurité. Les villages se perchent sur des promontoires rocheux, se protégeant derrière d’épaisses murailles. Mais à l’intérieur même de ces sociétés, d’autres formes de protection et de contrôle se développent. L’un des exemples les plus singuliers et poignants est celui des « carrières », les quartiers juifs du Comtat Venaissin (Carpentras, Cavaillon) et d’Avignon. Protégées par les papes mais soumises à des règles strictes, ces communautés ont développé une architecture unique. Comme le révèlent des études du patrimoine régional, on y trouve des immeubles très hauts et étroits pour maximiser un espace contraint, des synagogues aux façades discrètes, et des passages couverts reliant les habitations. C’est un urbanisme à la fois communautaire et défensif, un microcosme qui raconte une histoire complexe de tolérance relative et de ségrégation spatiale.

Cette micro-histoire bâtie est cruciale. Elle montre que l’architecture médiévale n’est pas qu’une affaire de châteaux et de cathédrales. C’est aussi l’expression des structures sociales, des rapports de force et des modes de vie de toutes les composantes de la société. Une ruelle étroite dans l’ancienne carrière de Carpentras est un document historique aussi précieux qu’une tour du Palais des Papes pour qui sait en déchiffrer le langage.

Palais, forteresse, refuge : les trois types de châteaux médiévaux provençaux et comment les reconnaître

Le château est sans doute le symbole le plus puissant du Moyen Âge provençal. Cependant, il est réducteur de les imaginer tous comme des forteresses imprenables. En réalité, le terme « château » recouvre trois fonctions et trois architectures bien distinctes, qui révèlent les priorités de leurs bâtisseurs. Apprendre à les différencier permet de lire la nature du pouvoir qui s’exerçait en un lieu donné.

Le premier type est le château-forteresse, dont la fonction est purement militaire. Le château de Tarascon en est l’archétype : des murs de plus de 4 mètres d’épaisseur, des mâchicoulis fonctionnels, un fossé impressionnant. Ici, le confort est sacrifié à la défense. Chaque élément architectural a un but pratique : résister à un siège. Ces châteaux symbolisent un pouvoir martial, affirmant sa domination par la force brute.

À l’opposé se trouve le château-palais. Son meilleur exemple est le Palais des Papes à Avignon. Bien que doté d’éléments défensifs, sa vocation principale est la représentation du pouvoir et le faste. Les grandes fenêtres à meneaux, les immenses salles d’apparat et les fresques somptueuses priment sur la fonction militaire. Comme le souligne Dominique Vingtain, directrice du monument, le Palais est un monument hybride unique qui illustre cette transition : « Benoît XII construisit une forteresse, Clément VI la transforma en palais fastueux ». C’est un lieu de pouvoir qui cherche à impressionner plus qu’à intimider.

Enfin, le troisième type, plus diffus, est le castrum villageois, comme aux Baux-de-Provence. Ici, le château n’est pas un édifice isolé mais le cœur d’un village fortifié. Il intègre une résidence seigneuriale mais sa fonction principale est d’offrir un refuge à toute la communauté en cas d’attaque. Son architecture défensive est souvent « naturelle », utilisant le relief escarpé comme principal rempart. Le castrum raconte l’histoire d’un pouvoir seigneurial plus intégré à la population, basé sur une protection mutuelle.

Le tableau suivant synthétise ces distinctions pour vous aider à les identifier lors de vos visites.

| Type | Exemple emblématique | Caractéristiques défensives | Éléments de confort | Fonction première |

|---|---|---|---|---|

| Château-palais | Palais des Papes (Avignon) | Tours symboliques, créneaux décoratifs | Grandes fenêtres, fresques, salles d’apparat | Représentation du pouvoir |

| Château-forteresse | Château de Tarascon | Murs de 4m d’épaisseur, mâchicoulis, fossé | Minimes : quelques pièces nobles | Défense militaire pure |

| Castrum villageois | Les Baux-de-Provence | Position naturelle, intégration au relief | Habitat seigneurial + refuge collectif | Protection de la communauté |

Les murs ont une histoire : décrypter les secrets des villages provençaux en lisant leurs façades

En quittant les châteaux pour arpenter les villages perchés, la lecture de l’histoire change d’échelle. Elle devient plus collective, plus organique. L’organisation même d’un village comme Gordes est une leçon d’histoire sociale à ciel ouvert. Une lecture « verticale » du site révèle une parfaite stratification sociale médiévale inscrite dans la topographie. Au sommet, le château, symbole du pouvoir seigneurial, domine. Juste en dessous, sur les premières terrasses, s’installent les maisons nobles, plus vastes et mieux exposées. Enfin, à la base du rocher, près des portes et des axes de travail, se regroupent les habitations plus modestes des artisans et des agriculteurs. L’adage « plus on monte, plus on est puissant » prend ici tout son sens.

Mais l’aspect le plus fascinant de ces villages est sans doute le concept de maison-rempart. Dans une économie de moyens, les habitants du pourtour du village ont construit leurs maisons de manière à former une muraille continue. La façade extérieure, tournée vers la campagne, est souvent aveugle ou percée de rares et minuscules ouvertures semblables à des meurtrières. Les murs y sont particulièrement épais, et l’alignement des bâtisses crée une ligne de défense naturelle et redoutablement efficace. En se promenant à l’extérieur d’un village comme Ménerbes ou Ansouis, on observe ce front bâti quasi ininterrompu. Chaque maison est une pierre de la forteresse collective, un témoignage silencieux de la solidarité défensive qui unissait la communauté.

Pour l’œil du flâneur, identifier ces maisons-remparts est une révélation. Cela change radicalement la perception du village, qui passe d’un simple amoncellement pittoresque à un organisme vivant et intelligemment conçu pour la survie. C’est la preuve que l’architecture vernaculaire, loin d’être naïve, est une réponse directe et ingénieuse aux contraintes de son temps.

Plan d’action : Votre checklist pour identifier une maison-rempart

- Localisation : Repérez les maisons situées sur le périmètre extérieur du noyau villageois.

- Façade extérieure : Observez l’absence quasi totale de fenêtres ou la présence de très petites ouvertures.

- Épaisseur des murs : Essayez d’évaluer l’épaisseur des murs au niveau des rares embrasures de portes ou fenêtres.

- Contreforts : Cherchez la présence de contreforts massifs intégrés directement dans les murs des habitations.

- Traces de défense : Scrutez les murs à la recherche d’anciennes archères ou meurtrières, même si elles ont été bouchées par la suite.

Mas, bastide ou cabanon : ce que votre maison provençale dit de vous (et de l’histoire)

En descendant des villages perchés vers la plaine, le paysage architectural change à nouveau. C’est le domaine de l’habitat rural, qui n’est pas moins codifié que l’habitat seigneurial. En Provence, dire « j’ai une maison » ne signifie pas grand-chose ; le type d’habitation – mas, bastide ou cabanon – est un marqueur social et historique extrêmement précis. Chaque nom évoque une fonction, un statut et un mode de vie différent.

Le mas est le cœur du monde agricole. C’est une grande bâtisse en pierre, souvent en forme de L ou de U, qui était une unité de production quasi autarcique. Il abritait la famille du propriétaire exploitant, les ouvriers agricoles, les animaux et les récoltes. Son architecture est purement fonctionnelle : une orientation plein sud pour capter le soleil et une façade nord aveugle et épaisse pour se protéger du Mistral. Les ouvertures sont petites pour conserver la fraîcheur en été. Le mas est le symbole de la Provence laborieuse, ancrée dans sa terre.

La bastide, quant à elle, est le symbole de l’ascension de la bourgeoisie urbaine à partir du XVIIe siècle. C’est une maison de maître, plus symétrique et élégante que le mas, souvent flanquée de deux tours carrées. Sa fonction n’est pas la production mais l’agrément, la « villégiature ». L’orientation est choisie pour la vue et non pour la protection. Ses façades sont percées de grandes fenêtres alignées, signe de richesse et d’ouverture sur le monde. La bastide est une affirmation de statut social, la résidence secondaire d’un notable d’Aix ou de Marseille.

Enfin, le cabanon représente le troisième ordre de cette hiérarchie : celui des loisirs populaires. Petite construction rustique, souvent bâtie de ses propres mains sur un lopin de terre, c’était le refuge du dimanche pour l’ouvrier ou le petit employé de la ville, venu cultiver son potager. Le cabanon incarne un rapport simple et direct à la nature, un rêve de Provence accessible.

Le tableau ci-dessous, inspiré des analyses architecturales de la région, résume cette hiérarchie sociale de la pierre.

| Type d’habitat | Statut social | Surface moyenne | Orientation | Fonction principale |

|---|---|---|---|---|

| Mas | Propriétaire agricole | 200-400 m² | Sud, dos au Mistral | Exploitation agricole autosuffisante |

| Bastide | Bourgeoisie urbaine | 150-300 m² | Variable (vue prioritaire) | Résidence secondaire de prestige |

| Cabanon | Classes populaires | 20-50 m² | Selon terrain disponible | Loisir dominical, jardin ouvrier |

| Maison de village | Artisan/commerçant | 80-150 m² | Sur rue | Commerce RDC, habitat étages |

L’œil de l’expert : le guide visuel pour reconnaître les styles architecturaux en Provence

Maintenant que nous savons lire la fonction et le statut social d’un bâtiment, affinons notre œil d’expert pour identifier les époques et les styles. Cela passe par l’observation de deux éléments clés : le matériau utilisé et la forme des ouvertures. La Provence, riche en carrières, offre une palette de pierres qui sont de véritables marqueurs chronologiques et géographiques.

La molasse ocre-jaune de la région de Carpentras, par exemple, est une pierre tendre très utilisée au Moyen Âge. Son érosion prononcée est souvent un signe d’ancienneté. À l’inverse, la fameuse pierre de Cassis, d’un blanc pur et éclatant, est caractéristique des constructions prestigieuses du littoral marseillais aux XVIIe et XIXe siècles. Le calcaire blanc-crème du Luberon est plus universel, mais la finesse de sa taille et des joints peut indiquer une construction récente, tandis que des blocs plus irréguliers suggèrent une origine plus rustique ou ancienne. Apprendre à reconnaître ces quelques pierres emblématiques permet de dater et de localiser un bâtiment d’un simple coup d’œil.

Le deuxième indice crucial est la forme des ouvertures. Une petite fenêtre romane, coiffée d’un arc en plein cintre (demi-cercle parfait), trahit une construction du XIe ou XIIe siècle, pensée pour la défense et la solidité du mur. Une ouverture plus grande surmontée d’un arc brisé (en pointe) nous transporte à l’époque gothique, où la technique permet d’alléger les murs et de faire entrer la lumière. La Renaissance, elle, signe ses portes et fenêtres par une recherche de symétrie parfaite, avec des encadrements à pilastres et un fronton triangulaire ou courbe. Enfin, un détail typiquement provençal, la génoise (plusieurs rangs de tuiles en saillie sous le toit), apparaît souvent à partir du XVIIe siècle. Chaque forme est une signature, un indice de l’époque de construction ou de remaniement d’une façade.

Pour vous guider, voici un tableau récapitulatif des pierres les plus courantes, basé sur les connaissances des spécialistes de l’habitat provençal.

| Type de pierre | Couleur | Période d’utilisation | Zones géographiques | Indices de datation |

|---|---|---|---|---|

| Calcaire du Luberon | Blanc-crème | Antiquité-aujourd’hui | Luberon, Alpilles | Grain fin = extraction récente |

| Molasse | Ocre-jaune | Moyen Âge-XVIII° | Carpentras, Cavaillon | Érosion prononcée = médiéval |

| Pierre de Cassis | Blanc pur | XVII°-XIX° | Marseille, littoral | Taille fine = période classique |

| Tuf des Alpilles | Gris-beige | Préhistoire-Antiquité | Saint-Rémy, Les Baux | Alvéoles visibles = très ancien |

| Pierre de Fontvieille | Blanc-doré | XIX°-XX° | Arles, Tarascon | Joints fins = construction moderne |

À retenir

- L’architecture provençale est un palimpseste : chaque époque (romaine, médiévale, moderne) a laissé sa trace, souvent sur les mêmes bâtiments.

- Le véritable trésor n’est pas dans les grands monuments mais dans les détails : une fenêtre murée ou l’orientation d’un mas racontent l’histoire sociale et économique.

- Le type d’habitat (mas, bastide, cabanon) est un marqueur social fort qui révèle le statut et le mode de vie de ses occupants.

L’erreur du monumentalisme : pourquoi le vrai trésor architectural de Provence se cache dans les détails

L’une des plus grandes erreurs du voyageur pressé est de ne chercher que les monuments, de ne s’attacher qu’au spectaculaire. Or, en Provence plus qu’ailleurs, la grande Histoire se lit dans les plus petits détails. Les façades des maisons ordinaires sont des livres ouverts, pour peu qu’on sache y déceler les « cicatrices » laissées par le temps et les hommes. Ces traces sont souvent plus éloquentes qu’un panneau de musée.

L’exemple le plus frappant est celui des fenêtres murées. Sur d’innombrables façades de villages, on observe des ouvertures condamnées par des pierres ou un enduit. Il ne s’agit pas d’un caprice esthétique, mais du témoin direct d’une mesure fiscale : l’impôt sur les portes et fenêtres, en vigueur de 1798 à 1926. Pour réduire leurs taxes, les propriétaires, surtout les plus modestes, muraient les ouvertures jugées non essentielles. Ces « yeux crevés » sur les façades sont donc une archive de la pression fiscale et de la stratification sociale. Plus il y a de fenêtres murées sur une maison, plus son propriétaire était probablement en difficulté. Comme le documentent les archives de Patrimages, l’inventaire du patrimoine de la région Sud, ces traces sont un témoignage direct de l’impact de la politique nationale sur l’habitat le plus humble.

Un autre détail riche de sens est le cadran solaire. Bien plus qu’un simple instrument de mesure du temps, il est le reflet de la philosophie populaire. Jean-Yves Royer, Conservateur en chef du patrimoine, le résume parfaitement :

Les cadrans solaires provençaux sont des livres ouverts sur la philosophie populaire. Leurs devises en latin ou provençal – ‘Hora fugit’ (L’heure fuit), ‘Lou tems passo’ (Le temps passe), ‘Sine sole nihil sum’ (Sans soleil je ne suis rien) – témoignent du rapport intime au temps et à la mortalité dans la culture méridionale.

– Jean-Yves Royer, Conservateur en chef du patrimoine PACA

Ces devises, gravées sur les murs des églises, des mairies ou des fermes, sont une forme de poésie murale. Elles nous rappellent que l’architecture n’est pas qu’une question de technique et de fonction, mais aussi de culture, de spiritualité et de rapport au monde. Se détourner des grands axes pour chercher ces détails, c’est accéder à une compréhension plus intime et plus profonde de l’âme provençale.

Le mythe du « tout-romain » : découvrez le patrimoine architectural des 20ème et 21ème siècles

L’image d’Épinal d’une Provence figée dans un passé de pierres antiques et médiévales est tenace, mais profondément trompeuse. La région a continué de vivre, de créer et de bâtir. Ignorer l’architecture des XXe et XXIe siècles, c’est amputer la Provence d’une part vibrante de son identité. Cette dernière couche du palimpseste architectural est riche d’audaces et de réinventions.

Le symbole de cette modernité est sans conteste la Cité Radieuse de Le Corbusier à Marseille. Lors de sa construction en 1952, elle fut surnommée avec dérision « La Maison du Fada ». Aujourd’hui, cette « unité d’habitation » est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle a révolutionné le concept de logement collectif avec ses appartements traversants, sa rue commerçante intérieure et son toit-terrasse intégrant école et gymnase. C’est un manifeste de béton brut qui dialogue avec la lumière crue de la Méditerranée, une œuvre qui a influencé des générations d’architectes dans le monde entier.

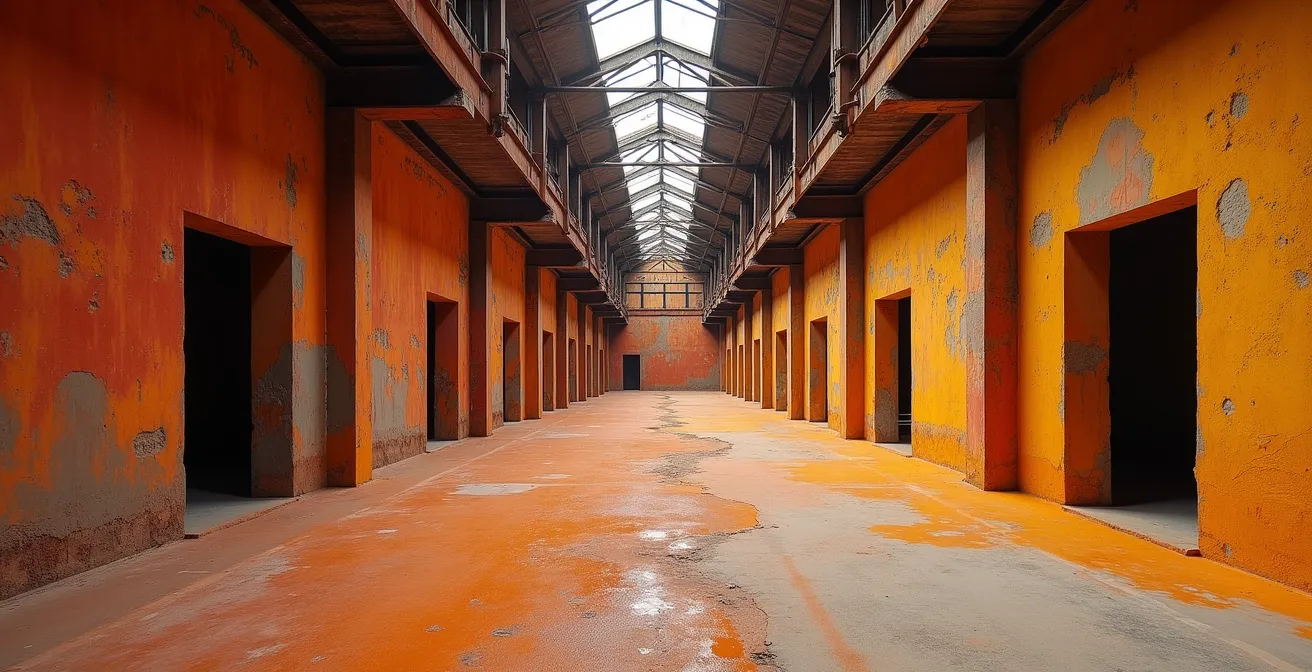

Mais l’architecture contemporaine en Provence ne se résume pas à quelques grands noms. Elle se manifeste aussi dans la reconversion intelligente du patrimoine industriel, comme les anciennes usines d’ocre du Roussillon ou les savonneries de Marseille, transformées en lieux de culture ou en logements. Elle est également présente dans une multitude de villas d’architectes qui réinterprètent les codes de la bastide avec des matériaux modernes, ou dans des bâtiments publics aux lignes épurées. La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a d’ailleurs labellisé plus de 215 édifices comme « Architecture Contemporaine Remarquable » en région PACA, preuve de la vitalité de la création.

Cette architecture moderne et contemporaine n’est pas une rupture, mais une continuation. Elle dialogue avec le paysage, la lumière et l’histoire, tout en répondant aux besoins de son temps. L’observer, c’est comprendre que la Provence n’est pas un musée, mais un territoire vivant, qui continue d’écrire son histoire sur ses murs.

La prochaine fois que vous flânerez en Provence, levez les yeux et prenez le temps de lire ces murs. Chaque pierre, chaque style, chaque cicatrice a une histoire à vous raconter, et vous avez désormais les clés pour la déchiffrer. Votre regard ne sera plus jamais le même.